Publié le 17/10/2025

Publié le 17/10/2025

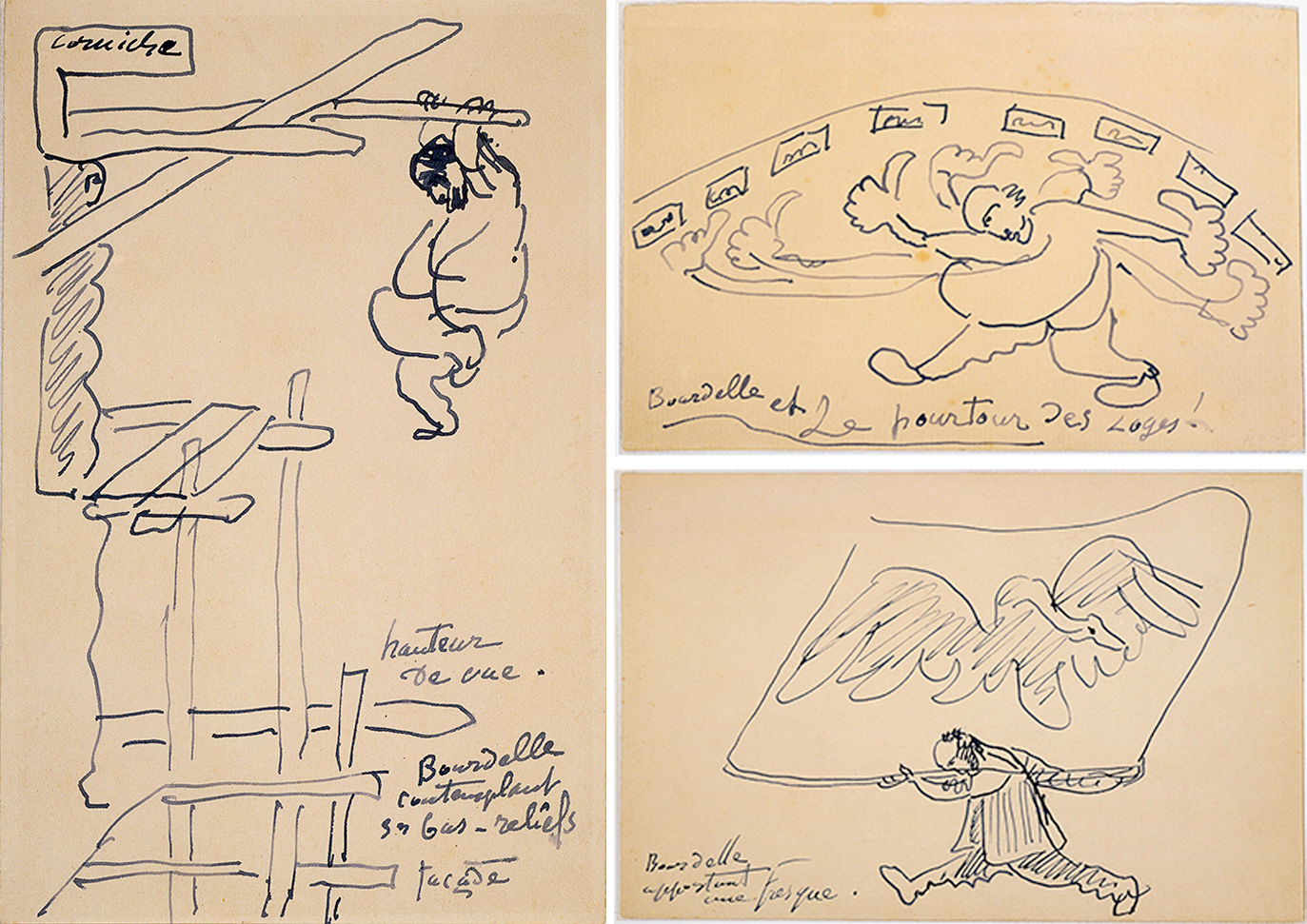

Aux côtés de Maurice Denis pour les peintures du plafond et de Jacqueline Marval pour celles du Foyer de la Danse, Antoine Bourdelle œuvrera beaucoup à la décoration du Théâtre en dessinant sa façade, en sculptant la frise qui la surplombe et recouvrant les murs de son Atrium et des pourtours de la corbeille de trente-trois fresques. À l’occasion du réaménagement de nos espaces d’accueil à l’été 2025, un partenariat a vu le jour avec le Musée Bourdelle afin de mettre en valeur le travail de cet artiste pionnier, qui se vivait autant sculpteur que peintre.

Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929) est dans son enfance un élève médiocre dans les matières « scolaires » mais extrêmement doué pour le dessin. L’un de ses maîtres, sensible à cette prédisposition, lui installe un mini atelier pour qu’il puisse exprimer son talent à son aise. Ironie de l’histoire, son « Héraklès archer » ornera les couvertures de génération d’écoliers !

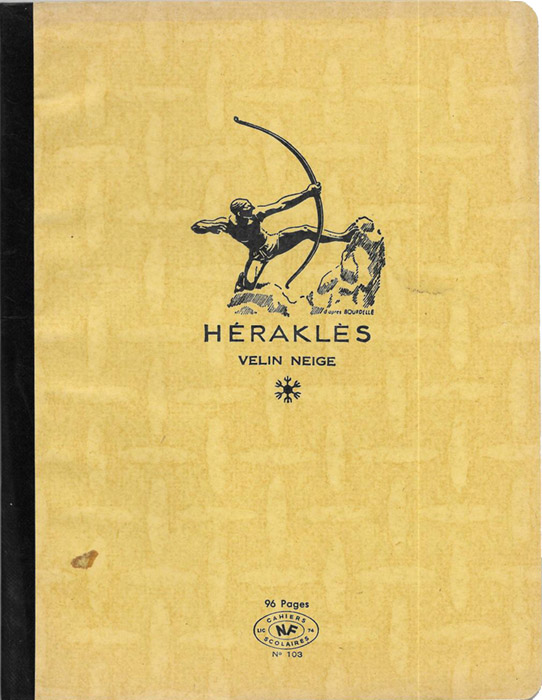

Cinquante plus tard, lorsqu’il est sollicité pour participer à la décoration du Théâtre à l’été 1911, Bourdelle est désormais un artiste reconnu, passé par l’atelier de Rodin avant de s’’en affranchir. Gabriel Thomas, son ami et mécène, l’avait sollicité quelques années plus tôt pour réaliser le dessus de scène du théâtre du musée Grevin. Thomas a depuis rejoint l’autre Gabriel (Astruc) dans l’aventure de l’avenue Montaigne. À l’époque, l’architecte belge Henri van de Velde a encore la charge du chantier du Théâtre avant de se faire évincer par les frères Perret. Gabriel Thomas trouvait le projet de façade de Van de Velde trop « germanique » et charge Bourdelle de lui donner un visage plus « français ».

Bourdelle rompt avec le projet Van de Velde et propose un dessin de façade à la verticalité assumée. Il orne le béton structurel d’un élégant marbre blanc, matériau historiquement associé à l’univers de la sculpture. Grand admirateur de Viollet-Leduc, il va y déployer les qualités sculpturales qu’il pense intrinsèquement liées à tout projet architectural. Pour créer cette dynamique structurelle auquel il aspire, il imagine la gigantesque frise qui orne le haut de la façade ainsi que les cinq métopes sur les dessus des portes d’accès. Il y démultipliera la figure de la danseuse Isodora Duncan qu’il a découvert quelques années plus tôt au Châtelet, associée pour certaines à celle de Nijinsky qu’il a admiré dans L’après-midi d’un faune. La pierre et l’arabesque réconciliées dans des évocations d’une Grèce mythologique exhumée mais modernisée où passé et présent s’unissent.

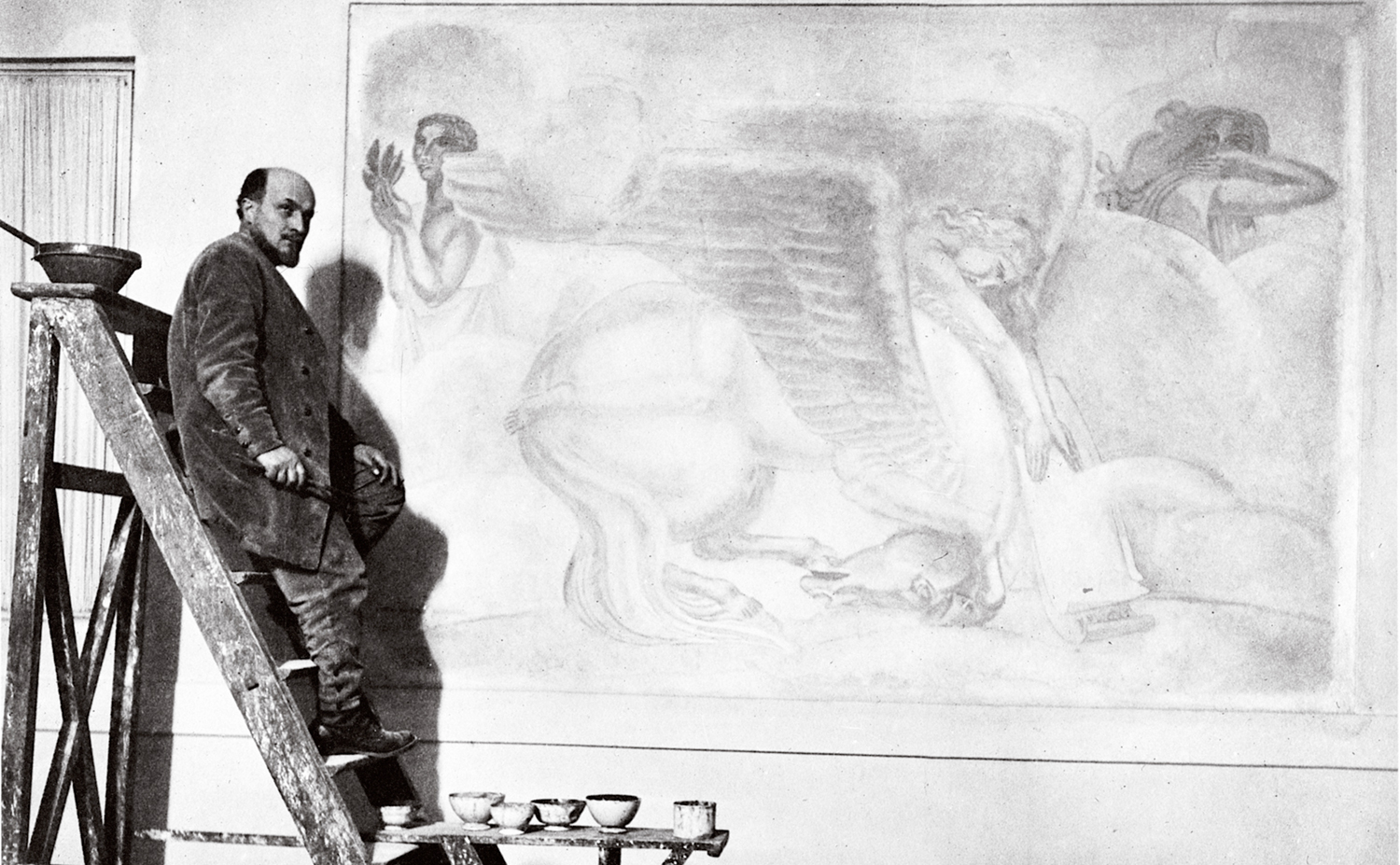

Pour l’intérieur, Bourdelle revient là aussi aux principes fondamentaux de la peinture – Bourdelle revendiquant toujours les deux aspects de son art, la sculpture et la peinture. Il imagine ainsi les huit panneaux de l’Atrium et les vingt-cinq des pourtours de la corbeille selon la méthode ancestrale de la fresque au mortier frais. Perret lui fera livrer les huit grands panneaux de béton dans son atelier de l’avenue du Maine (l’actuel Musée Bourdelle) et qui seront ensuite enchâssés et finalisés sur les murs. On y retrouve son goût pour la mythologie avec les figures d’Eros et Psyché, Léda et son cygne, Daphné, Icare, Gaïa, Orphée et Eurydice, Pégase et la mort du centaure, thèmes maintes fois visité par l’artiste.

Désormais, et grâce à une fructueuse collaboration avec le Musée Bourdelle, le Théâtre est fier et heureux d’accueillir trois nouveaux bronzes de Bourdelle, Pénélope, Sapho et le Centaure, trois sculptures qui font référence à l’univers de la musique et du théâtre. Sapho et le Centaure reposent chacun leur tête sur une lyre, et Pénélope fait écho à l’opéra du même nom de Gabriel Fauré, donné au Théâtre des Champs-Elysées lors du printemps inaugural 1913, soit un an après la présentation de la sculpture au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts.

Bourdelle trouve ainsi désormais une place majeure dans cette Maison de Musique, tout comme Maurice Denis retrouve toute la vivacité naturelle de ses couleurs grâce à la rénovation du « bouclier lumineux » du plafond de la salle.